📘 《塑料黄变的六大原因》

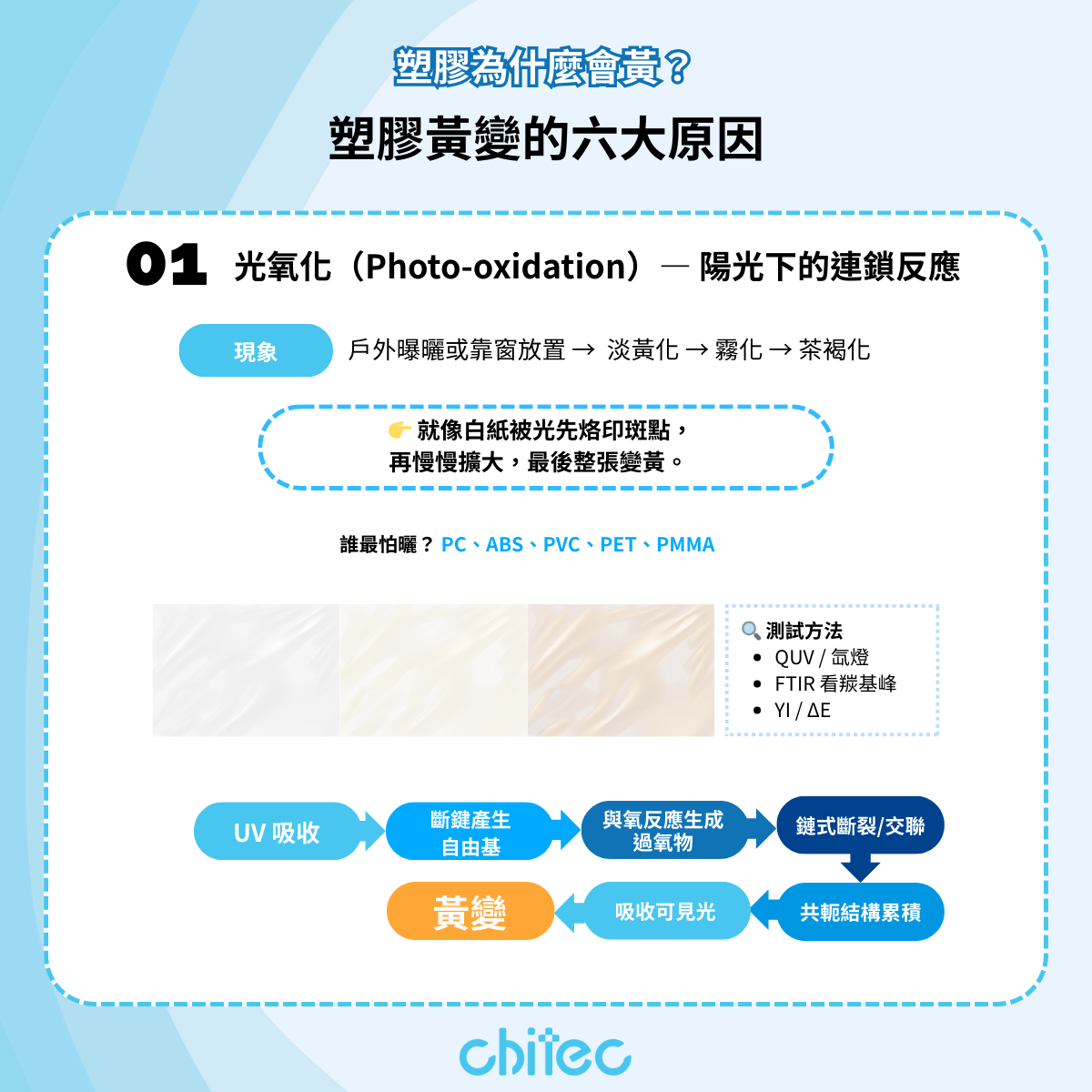

原因一:光氧化(Photo-oxidation)— 阳光下的连锁反应

🌤 最典型的例子

最典型的例子就是户外曝晒或靠窗放置的塑料:刚开始只是表面略带淡黄,再来慢慢起雾,时间一长,颜色会从淡黄一路加深到茶褐色。透明件尤其敏感,因为一点点颜色偏移,人眼就能立刻察觉。

⚗️ 核心机制:从一个光子开始的化学剧本

- 吸收 UV:塑料分子中可能存在「敏感点」,例如双键(C=C)、羰基(C=O)、芳香环或残留金属催化剂。这些结构吸收紫外线后进入激发态。

- 自由基诞生:高分子链在激发态下部分化学键会断裂,产生活性极高的自由基(R•)。常见反应包括 Norrish I / II,尤其在含羰基的系统(如 PET 瓶、PC 灯罩)。

- 与氧结合:自由基会迅速与氧气结合,形成过氧自由基(ROO•),进一步生成氢过氧化物(ROOH)。

- 分解与扩散:ROOH 在光或热下分解,造成链段断裂(chain scission)并生成新的双键与羰基,这些共轭结构吸收可见光,导致发黄。

👉 比喻:塑料分子像一张白纸,紫外线先烧出小斑点,氧气再扩散开,最后白纸变成黄褐色。

🔍 延伸小知识:紫外线与测试方法

紫外线不只来自太阳。室内灯具(如日光灯、UV LED)、紫外固化设备或展示照明,也会释放紫外线,加速老化与泛黄。

如何模拟日晒?实验室使用 QUV 测试机或氙灯测试机模拟日光与气候条件。

・QUV 测试:使用 UVA-340 或 UVB-313 光源模拟太阳紫外光谱。

・氙灯测试:能更完整模拟太阳光,包括紫外与可见光。

🎨 怎么判断材料真的变黄了?

研究人员利用 FTIR 光谱观察是否出现羰基吸收峰(约 1715–1730 cm⁻¹),代表材料氧化。

颜色变化则以 YI(黄度指数)或 CIE L*a*b* 系统追踪,ΔE* 值越大代表偏色越明显。

👉 换句话说,塑料老化并非只能凭肉眼观察,而是可透过仪器精确量化。

📘 后续还有 5 篇《塑料老化原因解析》,带你完整认识塑料从「变黄、变脆、失光」背后的化学机制。

延伸阅读:

🔹 奇钛科技|抗材料老化的专家

建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,

要下載瀏覽器,請直接點擊以下:以獲得最佳瀏覽效果。